- Tagebuch -

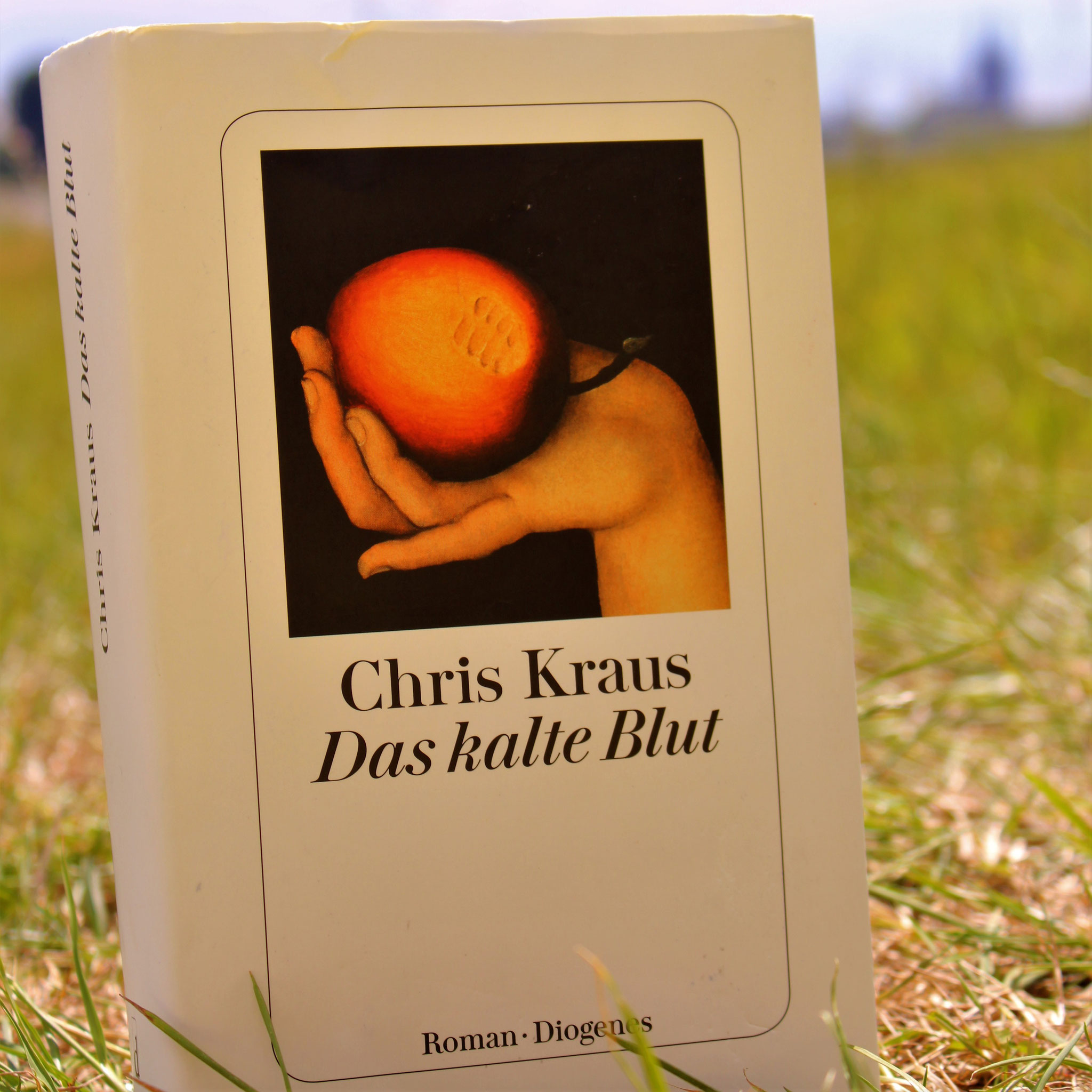

...liest gerade „Einmal noch" von Marcello Liscia

Umberto ist nach Italien gereist. In Bibione, einem Ferienort an der Adria, kennt er sich aus. Er kennt die Hotels und Restaurants, kennt den Strand und das Meer, kennt das Umland und die Menschen, denn hier verbrachte er zahlreiche Urlaube mit seinem Ehemann. Zu zweit genossen sie in dem quirligen Badeort das dolce vita, lachten und tanzten, entspannten und erholten sich - doch dieses Mal ist es anders. Dieses Mal reist er allein, in seinem Gepäck eine erhebliche Menge an Schlaftabletten.

Seitdem sein Mann vor zwei Jahren bei einem tragischen Unfall verstarb, trauert Umberto und findet nicht mehr ins Leben zurück. Dies soll seine letzte Reise werden. Doch immer wieder stören andere Urlaubsgäste seine Einsamkeit und drängen in sein Leben. Ohne es zu wollen, sprechen sie ihn an und verwickeln ihn in Gespräche. Ehe er sich versieht, lässt er sich auf die Menschen ein, geht mit ihnen essen und unternimmt Ausflüge. Doch abends wartet nicht nur die bittere Einsamkeit auf ihn, auch die Tabletten liegen immer griffbereit und verlocken ihn, seinen Qualen ein Ende zu bereiten. Wird er widerstehen können?

Marcello Liscia hat einen ergreifenden Roman über Trauer und Verlust geschrieben. Was hilft in der größten Lebenskrise? Wie kann das Leben weitergehen, wenn ein geliebter Mensch aus dem Leben gerissen wurde? Wie vermag man diese Lücke zu füllen, die sich ausdehnt und einen verschlucken will? Woran soll man sich halten? Wo Sinn, Mut und Kraft schöpfen, wenn alles um einen herum in Trümmern liegt?

Es ist die bewegende Geschichte eines Mannes, der am Rande des Lebens steht und doch nicht wagt zu springen. Ein Mann, der sich weder entscheiden kann, zu sterben, noch zu leben. Es ist aber auch eine Geschichte über den Mut, der Dunkelheit zu begegnen und das Leben zu nehmen, wie es ist. Denn manchmal schafft man es nur weiterzuleben aus Trotz.

„Einmal noch“ ist ein berührender Roman, der die Frage nach dem Leben stellt, ein Roman, den ich sehr gerne gelesen habe und nur empfehlen kann.

Marcello Liscia: Einmal noch

Roman

Broschur, 272 Seiten

Querverlag, 2024

MERAVIGLIOSA CREATURA bei der Hotlist

Was für eine Freude und Ehre!!!

Mein Roman MERAVIGLIOSA CREATURA steht mit weiteren 183 Büchern auf der Liste der Einreichungen zur Hotlist.

Die Hotlist präsentiert seit 2009 die Vielfältigkeit der Literatur, die in unabhängigen Verlagen publiziert wird, und ist so "zu einem der wichtigsten Instrumente geworden, um das zu zeigen, was die unabhängigen Verlage für den Reichtum, die Qualität und den Erfolg der Buchkultur im deutschsprachigen Raum leisten."

In diesem Jahr gab es 184 Einreichungen, aus denen ein Kuratorium die 30 besten Bücher wählt.

Ich bin also gespannt, ob es mein Debütroman auch in die zweite Runde schafft.

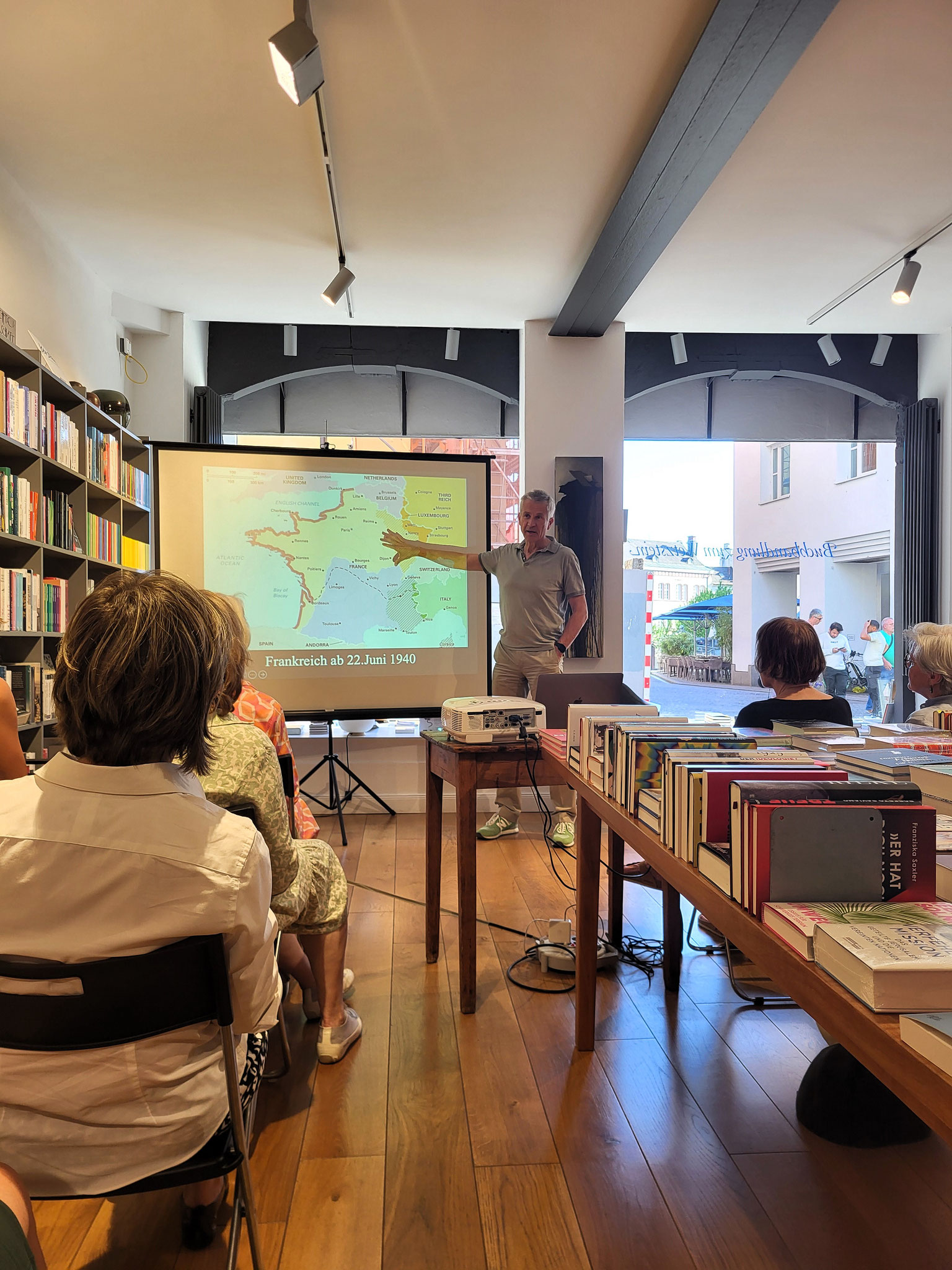

...hört gerade Uwe Wittstock zu

https://www.yannickdressen.de/2024/04/11/h%C3%B6rt-gerade-alex-capus-zu/

In der Buchhandlung zum Wetzstein gab Uwe Wittstock nicht nur Auskunft über seine Arbeit, sondern hielt auch einen ganz besonderen Vortrag, in dem er die Hintergründe der Zeit als auch der Menschen mit zahlreichen Details erhellte.

In seinem vorigen Buch "Februar 1933" wollte er vor allem darauf aufmerksam machen, wie schnell eine Demokratie in die Knie gezwungen werden könne. 1933 dauerte es 4 bis 6 Wochen.

Nach dem Schreiben bewegte ihn die Frage, wohin denn eigentlich die ganzen Intellektuellen und Künstler aus Deutschland geflohen waren, und fand als Fluchtort vor allem Frankreich, ein Land, in dem sich die Exilanten sicher wähnten, denn die Grande Nation besaß damals eine der stärksten und größten Armeen Europas. Dennoch ereignete sich, was unmöglich erschien, und die Wehrmacht überrollte Frankreich 1940 in nur 6 Wochen.

Aus diesem Grunde schreibt Wittstock in seinen Büchern auch stets aus der Perspektive der Zeitgenossen und blickt nicht als Historiker auf die Geschehnisse, der im Nachhinein zu Urteilen kommt, die Zeitgenossen noch nicht fällen konnten.

Der Blitzkrieg der Wehrmacht setzte eine Massenflucht von 8-10 Millionen Menschen in den Süden Frankreichs in Gang, eine Flucht, die tragische Schicksale und unendliche Dramen mit sich brachte. Von diesem Désastre und seinen Folgen, aber auch von Mut und Menschlichkeit erzählt "Marseille 1940" auf wirklich überragende Weise!

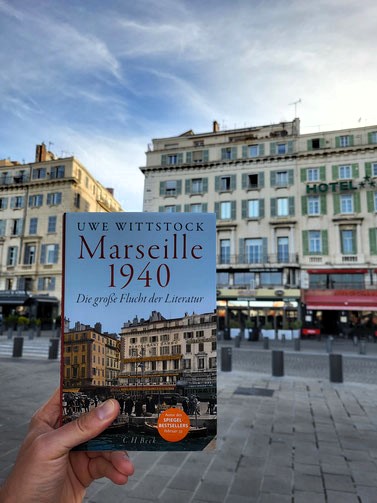

Im letzten Jahr lief ich mit dem Buch durch Marseille und fand einige Orte, wo Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Franz Werfel und besonders Varian Fry agierten.

Den Beitrag mit Fotos von den Stätten findet ihr nochmals hier.

Danke für den tollen Abend!

https://www.yannickdressen.de/2024/04/11/h%C3%B6rt-gerade-alex-capus-zu/

...liest gerade „Frau Putz" von Julia Hoch

Schokolade bietet ihr eine Ersatzbefriedigung. Und so verschlingt sie abends Stück für Stück, um den körperlichen und seelischen Schmerz zu übertünchen, denn obwohl sie rund um die Uhr arbeitet, reicht es doch kaum zum Leben. In der Hoffnung, ihrer Tochter eine bessere Zukunft zu bieten, arbeitet sie bis zur Selbstaufgabe, bis es irgendwann nicht mehr geht.

Mit viel Witz und Situationskomik zeichnet Julia Hoch das Porträt einer alleinerziehenden Mutter, die alles gibt und nichts bekommt. Auf den ersten Blick wirkt der Roman leicht und erfrischend, doch zwischen den Zeilen entwirft er ein frappierendes Bild unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Denn Julia Hoch lenkt den Blick auf die prekären Verhältnisse von Arbeiterinnen, deren Tätigkeit nicht anerkannt wird, die als Putzfrau oder gar Putze erniedrigt werden, Arbeiterinnen, die austauschbar und gesichtslos bleiben, in denen man nie den Menschen, sondern nur die Arbeitskraft sieht.

Sie sind unsichtbar und sollen im Verborgenen arbeiten. Menschen, die als sozial schwach gelten, obwohl sie oft genau das Gegenteil beweisen, so auch Kerstin, die anderen hilft, obwohl sie selbst nie Hilfe erfährt. Statt sozial wird sie vielmehr finanziell schwach gehalten, herbeigeführt durch ein System, das sie ausbeutet. Ein Schicksal, das leider zu viele alleinerziehende Mütter teilen.

Der Roman schafft es auf höchst unterhaltsamer Weise das Leben einer Person ohne Privilegien darzustellen, einer Person, der fehlende Anerkennung, Respektlosigkeit und Unmenschlichkeit entgegenschlagen, und erinnert dadurch an seinen besten Stellen an Werke von Fallada oder Keun.

Gerade wurde der Roman mit dem Preis des Literaturfestes Meißen ausgezeichnet.

Absolut verdient, wie ich finde!

Julia Hoch: Frau Putz

Roman

Klappenbroschur, 250 Seiten

Ulrike Helmer Verlag, 2024

Folge 18: LetteraTour meets Sven Hassel

AUẞER SICH von Sasha Marianna Salzmann.

Interview zu MERAVIGLIOSA CREATURA

5 Jahre ist es her, da habe ich mit meinem Manuskript am Blogbuster Preis teilgenommen. Damals konnte man unveröffentlichte Manuskripte an teilnehmende Blogger senden, die unter den ihn zugesendeten Manuskripten eines auswählen und auf eine Longlist setzen konnten. Eine Fachjury kürte dann unter diesen Titeln einen Gewinnertext, der anschließend in einem namhaften Verlag veröffentlicht wurde.

Marius Müller war dabei der Pate meines Manuskripts, das damals noch "Verdichtet" hieß. Unter den vielen Zusendungen wählte er meines aus und setzte es auf die Longlist. Auch wenn es damals nicht gewinnen konnte, war die Nominierung und das Feedback von Marius doch ein großer Push, weiter am Manuskript zu arbeiten.

5 Jahre später ist dieses Manuskript nun unter dem wunderbaren Titel MERAVIGLIOSA CREATURA erschienen. Aus diesem Grunde hat Marius ein Interview mit mir geführt: zur Entstehungsgeschichte, zum Weg der Veröffentlichung sowie zur Sprache und zum Spiel mit der Realität.

Das ganze spannende Interview mit vielen Einblicken und kleinen Extrainformationen findet ihr auf Marius' Blog.

Ihr könnt es direkt hier lesen.

Vielen Dank für dieses tolle Interview, lieber Marius!

...liest gerade „Das gleiche Leben. Nur anders“ von Hannes Jahn

30 Jahre ist es her, da er dem Elternhaus entfloh, 30 Jahre, da er die Gewalt des Vaters, die Alkoholsucht und Depression der Mutter und die Beschützerrolle für den jüngeren Bruder hinter sich ließ. Immer musste Nick Stärke zeigen und für andere da sein, bis er zersprang und nur noch einen Ausweg sah: die Flucht. Nach all den Jahren kehrt er nun in seinen Heimatort zurück, um die Mutter zu begraben, und steht auf einmal vor den Geistern der Vergangenheit.

Unter all den Büchern, die unter dem allgemeinen Radar laufen, entdeckt man manchmal wahre Juwelen. Dieser Roman ist so ein Juwel, der einen sofort in seinen Bann schlägt.

In feinen Zwischentönen entblättert Jahn vor den Augen des Lesers eine Familiengeschichte, deren Mitglieder auf unterschiedliche Weise geprägt worden sind und deren Traumata über Generationen hinweg vererbt werden. Zwischen den Zeilen schwirrt dabei immer die Frage nach der Familie mit. Denn muss man eigentlich diese Menschen lieben, mit denen man zufällig verwandt ist? Oder sind es nur „Notgemeinschaften, die durch Genetik entstanden sind“?

Beeindruckend ist die Beklommenheit im Roman, die geradezu greifbar wird, wenn es um frühe kindliche Prägungen geht. Die größten Stärken des Romans liegen aber darin, dass genau diese Traumata durch ergreifende Briefe der Mutter kontrastiert werden. Denn sie offenbaren einen ganz anderen Blick auf dieselben Ereignisse. Kann man also das gleiche Leben leben, nur anders?

So viel Tiefe und Menschlichkeit, so viel Zwischenmenschlichkeit und Wahrheit, so viel Leben steckt in dieser Erzählung, dass ich sie wirklich jedem ans Herz lege. Geschrieben in einer leisen, poetischen Sprache voller Subtilität und Feinheiten.

Ein großartiger Roman, der schon jetzt zu meinen absoluten Jahreshighlights zählt.

Hannes Jahn: Das gleiche Leben. Nur anders.

Roman

Klappenbroschur, 215 Seiten

Adakia Verlag, 2024

Highlights der Leipziger Buchmesse I

Nach drei Tagen Leipziger Buchmesse mit insgesamt ca. 5 Stunden Schlaf, 123,76 km zurückgelegtem Fußweg, 87 Gesprächen und Begegnungen, 53 Veranstaltungen und Lesungen, aber immerhin 0 Minuten Wartezeiten in Schlangen - hier meine kleine Nachlese der schönsten Momente:

1) meine Messeausbeute

2) die heiligen Messehallen im Sonnenschein

3) die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse stellen ihre Bücher vor

4) die Verleihung des Preises (Gratulation an alle Siegerinnen und Sieger)

5 - 7) ein kleiner Abstecher zu den internationalen Ständen

8) die ergreifendste Lesung: Shukri al Rayyan und sein Roman „Nacht in Damaskus“

9) die unterhaltsamste Lesung: Anika Decker im Gespräch mit Florian Valerius über ihren Roman „Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben“

10) die schönste Lesung: Hannes Jahn mit seinem Roman „Das gleiche Leben. Nur anders“

11 - 12) die prächtigste Lesung: Olga Tokarczuk liest aus „Empusion“ in der Bibliotheca Albertina

Vielen lieben Dank für all die tollen Begegnungen und Gespräche, für all die neuen und alten Bekanntschaften, für all die Leseverrückten, die Bücher genauso sehr lieben wie ich. Es war mir eine Freude, jeden einzelnen von euch zu sehen und zu sprechen.

Wir sehen uns in Frankfurt!

Folge 17: LetteraTour meets Jakob Leiner

In der siebzehnten Folge unterhalte ich mich mit dem Autor Jakob Leiner, der bislang sechs eigenständige Gedichtzyklen publiziert hat. Einige seiner Gedichte sind zudem in namhaften Anthologien vertreten und wurden sogar schon vertont. Darüberhinaus ist er auch als Herausgeber einer ganz besonderen Lyrikanthologie hervorgetreten. Aber er ist nicht nur Dichter, sondern auch Musiker und Arzt. Im Gespräch geht es um die zündende Idee zu einem Gedicht, um Musik als Grundlage aller Kunst und die Medizin als Humanwissenschaft, aber auch um Fluchträume in einer total überwachten Gesellschaft und Bewegung als Lebensnotwenigkeit sowie um sein liebstes Buch:

DIE FLÜCHTIGEN von Alain Damasio.

...liest gerade „Sankofa“ von Doğan Akhanlı

Verfolgte Oppositionelle in der Türkei.

Die mordende NSU in Deutschland.

Und die Unterdrückung Schwarzer in den USA.

Wie soll das bitte zusammenpassen?

Doğan Akhanlı verknüpft, was auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen scheint – und webt daraus einen großartigen Roman!

Türkei, Ende der 70er Jahre. Ein junger Mann bricht aus dem Gefängnis aus. Der zuständige Oberleutnant macht sich auf die Suche nach dem Entflohenen und findet 2370 Briefe, die der Inhaftierte seiner Frau aus der Gefangenschaft hat zukommen lassen. Er beginnt sie zu lesen und schon bald bringen die Worte einen Stein in ihm zum Rollen, einen Stein, der rasch zu einer Lawine anschwellen und eine folgenschwere Entscheidung anstoßen wird.

Jahrzehnte später trifft er auf den Entflohenen in Köln, wo beide seit langer Zeit leben. Für den Oberleutnant wird es eine schicksalhafte Begegnung, denn plötzlich stehen die Gespenster seiner Vergangenheit wieder vor ihm. Indem er zurückblickt, stellt er sich ihnen zum ersten Mal und bringt so Geschichte für Geschichte ans Tageslicht.

Da ist zunächst jene von Tayfun, einem Oppositionellen, der Ende der 70er Jahre in den Fokus des skrupellosen türkischen Staates gerät, wo wahllose Verhaftungen, Verhöre und Folter an der Tagesordnung sind. Spätestens 1980, nach dem Militärputsch, muss er zusammen mit seiner Frau nach Deutschland fliehen.

Da ist aber auch die Geschichte von Maria, die zwangsverheiratet werden soll, sich dagegen auflehnt und um ihr Leben fürchten muss. Auf ihrer Flucht erleidet sie Tragisches und muss mitansehen, wie sich die Rache Jahre später an ihrem Kind entlädt. Oder die Geschichte von Saxarat, einem kurdischen Künstler, der nach Jahrzehnten in der Fremde entgegen der gängigen Fluchtrouten zu Fuß zurück in seine Heimat aufbricht. Oder May, die sich mit den Morden der NSU beschäftigt und Grauenvolles aufdeckt. Alle Stricke laufen in Köln zusammen, wo auch der Autor lange Zeit lebte.

Doğan Akhanlı schlägt in seinem letzten Roman einen ungeheuren Erzählbogen und führt uns die türkisch-deutsche Geschichte der letzten 50 Jahre vor Augen, eine spezielle Geschichte, die universelle Probleme aufzeigt, denn Rassismus, Faschismus, Nationalismus, Ausgrenzung und Unterdrückung scheinen welt- und zeitumspannende Übel zu sein, die nicht auszurotten sind.

Anhand von einer Vielzahl an ineinander verflochtenen Geschichten gelingt es Akhanlı, ein ausuferndes Panorama der Zeit von 1980 bis 2020 zu malen. Erzählt werden diese Geschichten in vier großen Büchern, die durch die Erinnerungen des Oberleutnants zusammengehalten werden. Jede Geschichte hat dabei ihren eigenen Charakter und Ton und ist so mitreißend und lebendig in Szene gesetzt, dass man kaum aufhören kann zu lesen. Unzählige Stränge werden so aufgeworfen, komplex angelegte Stränge, die durch Zeit und Raum miteinander verflochten und filigran ineinander gesponnen werden, sodass sich am Ende ein kunstvoller Teppich ergibt, der sich aus dutzenden Einzelfäden zusammensetzt.

Dabei ist Doğan Akhanlıs Stil einfach großartig, denn er erinnert an orientalische Erzähltraditionen, versetzt mit unheimlich vielen frischen Bildern und Vergleichen. Zugleich sind die Geschichten so berührend und mitreißend, dass Flucht und Vertreibung, Heimatverlust und Heimweh nochmal ganz neu ins Licht gerückt werden.

2018 durfte ich den Autor, der selbst 1991 ausgebürgert wurde, noch bei einer Lesung in Köln kennenlernen, nachdem er in Granada auf Geheiß der Türkei verhaftet worden war. Leider ist er kurz nach Beendigung des Romans 2021 verstorben, gerade so als hätte er mit diesem Werk wie in 1001 Nacht gegen seinen eigenen Tod angeschrieben.

Sankofa ist übrigens ein sehr bemerkenswerter Vogel: Er blickt zurück in die Vergangenheit, um für die Gegenwart und Zukunft gewappnet zu sein. Zurückschauen, um voran zu kommen – das wünschte man sich so oft in unserer heutigen Zeit. Dieser Roman macht es.

Ein wirklich herausragender Roman, wichtig und bedeutend, und schon jetzt ein absolutes Jahreshighlight!

Doğan Akhanlı: Sankfofa

Roman, aus dem Trükischen von Recai Hallaç

Hardcover, 563 Seiten

Sujet Verlag, 2024

...hört gerade Martina Hefter zu

https://www.yannickdressen.de/2024/04/11/h%C3%B6rt-gerade-alex-capus-zu/

Sie las – nein, sie performte auf sehr kunstvolle Art und Weise zusammen mit Patrice Lipeb, der ausgewählte Lesepassagen akustisch unterlegte und durch kosmische Klänge das Echo der Sternen- und Planetenmotive des Romans hörbar machte. Durch die künstlerische Darbietung mit Hörspielelementen, surrenden Klängen und Tanzeinlage sprengte dieser Abend die Erwartungen an eine herkömmliche Lesung und elektrisierte das Publikum.

Im anschließenden Gespräch mit Martin Bruch ging es um die Entstehung des Romans und das Stück „Soft War“, das nur eine Woche nach Bekanntgabe des Buchpreises im Leipziger Schauspielhaus uraufgeführt wurde. Ebenso wie im Roman geht es in dieser Theaterperformance um Love Scammer und um Fragen nach Moral, Schuld, Sehnsucht und Wahrheit, die hier aber mit den Mitteln einer Bühnenadaption interpretiert werden. Nicht zuletzt wurden aber auch die vielen Facetten des Romans hervorgehoben und auf die Motivvielfalt eingegangen, die von Altern und Krankheit über Spiel und Macht bis hin zu Care-Arbeit und westlichen Privilegien reicht.

Was war das für ein toller und inspirierender Abend, der nicht nur Lust auf den Roman, sondern besonders auch auf mehr künstlerischen Ausdruck im Alltag gemacht hat!

https://www.yannickdressen.de/2024/04/11/h%C3%B6rt-gerade-alex-capus-zu/

...liest gerade „Die Seele aller Zufälle“ von Fabio Stassi

Da kommt Giovanna Baldini zu ihm, eine betagte Frau, die nach einem ganz bestimmten Buch sucht. Ihr Bruder, zeit seines Lebens bibliophil, leidet an Alzheimer und murmelt nur noch die immer selben Sätze vor sich hin. Sätze, die aus einem ganz bestimmten Buch stammen müssen. Sie beauftragt Vince Corso, dieses Buch zu finden, damit sie ihrem Bruder daraus vorlesen könne. Die Höhe des angebotenen Geldes macht den Bibliotherapeuten jedoch stutzig und so begibt er sich misstrauisch auf die Spur, jagt Hinweisen hinterher, löst Rätsel und fördert schließlich etwas ganz anderes zutage.

„Die Seele der Zufälle“ stand im vergangenen Jahr auf der Hotlist, gehörte also zu den 10 besten Büchern des Jahres aus unabhängigen Verlagen. Auf der Frankfurter Buchmesse durfte ich Fabio Stassi selbst lauschen, wie er seinen Roman vorstellte.

Dieser ist nur vordergründig ein Kriminalroman, viel mehr geht es um Bücher und Lesen, um Literatur als Fiktion, die real werden kann. Geradezu labyrinthisch verwinkelt sich die Geschichte in Büchern, Bibliotheken und Sprachen, spannend, anspielungsreich, mit unerwarteten Wendungen und einer Vielzahl an literarischen Querverweisen. Es ist ein Spiel mit dem Leser, das mit Leseempfehlungen des Privatdetektivs endet.

Zudem gibt der Roman einen tiefen Einblick in die italienische Gesellschaft und Politik, die momentan von rechts dominiert wird. Nicht nur treten viele skurrile Figuren mit interessanten Geschichten auf, sondern Demonstrationen und Fremdenhass bilden auch immer wieder die Realität des römischen Alltags ab. Auch wird die ewige Stadt nicht entlang der Touristenattraktionen geschildert, sondern durch verborgene Gassen und unterirdische Pfade erzählt, fern ab der Massen.

Die originellen Ideen und Anspielungen machen den Roman zu einem Leseerlebnis, auch wenn die Geschichte gegen Ende hin nachlässt und mich nicht vollends begeistern konnte.

Fabio Stassi: Die Seele aller Zufälle

Roman

Hardcover, 288 Seiten

Edition Converso, 2024

...liest gerade „Luzia. Kindheit zwischen zwei Kriegen“ von Daniel Stögerer

Es sind die Jahre zwischen den zwei großen Kriegen. Die wirtschaftliche Lage in weiten Teilen Europas ist katastrophal. Vielerorts grassieren Elend und Armut, befeuert durch Arbeitslosigkeit und Gewalt. Gesellschaften spalten sich. Arbeiterproteste werden brutal niedergeschossen. Es ist eine Welt in Aufruhr. Eine Welt im Umbruch.

Mittendrin wächst Luzia auf, ein achtjähriges Mädchen am Rande Wiens. Unehelich geboren wurde es gleich nach der Geburt weggegeben und wohnt seitdem bei seiner Pflegemutter Frau Tóth, die zwar für das Mädchen sorgt, es aber an Liebe und Geborgenheit fehlen lässt. Die kleine Wohnung teilen sie sich mit Herrn Liszt, einem arbeitslosen Kommunisten, der seine letzten Groschen in der Kneipe vertrinkt. Manches Mal, wenn die Pflegemutter wieder rätselhaften Besuch empfängt, nimmt er Luzia mit, die so die harte Wirklichkeit des Arbeitermilieus kennenlernt. Das Mädchen wächst in einer rauen Welt auf, in der nur die Sehnsucht nach ihrer leiblichen Mutter eine Konstante scheint, die sie niemals kennenlernen durfte. Als sie sich eines Tages doch begegnen, überstürzen sich die Ereignisse und nichts wird wieder, wie es war.

Mit einem besonderen Blick für Details erzählt Stögerer in einer einfühlsamen Sprache über Luzia, deren Leben mich sehr berührte. Auf nur wenigen Seiten gelingt es ihm, eine zugleich traurige und doch hoffnungsvolle Geschichte zu erzählen, die an dem Leben seiner Urgroßmutter angelehnt ist. Gespickt mit historischen Zeugnissen wie Liedern, Zeitungsartikeln, Parteiprogrammen oder Paragraphen wird eine Welt heraufbeschworen, die kurz vor der großen Katastrophe steht. Durch genaue Beschreibungen und manch österreichische Mundart meint man das Wien der Zwischenkriegszeit deutlich vor Augen zu sehen. Mit Luzia blicken wir auf die Welt durch die Sicht eines unschuldigen Kindes, dem man nie eine Chance gegeben hat, bis sie sie selbst ergreift.

Zum Glück habe ich endlich zu dem schmalen Büchlein gegriffen, denn besser hätte das Lesejahr nicht starten können. Luzias Geschichte ist schon jetzt ein Überraschungshighlight, das ich jedem ans Herz legen möchte.

Daniel Stögerer: Luzia. Kindheit zwischen zwei Kriegen

Roman

Hardcover, 136 Seiten

Edition Keiper, 2024

Folge 16: LetteraTour meets Ludwig Lohmann

In der fünfzehnten Folge unterhalte ich mich mit Ludwig Lohmann, einem wahren Tausendsassa in der Literaturszene. Er kennt die Branche nicht nur aus Sicht eines Buchhändlers, schreibt nicht nur Kritiken, veranstaltet Festivals und sitzt in bedeutenden Buchjurys, sondern er betreibt auch den Literaturpodcast BLAUSCHWARZBERLIN. Darüberhinaus hat er geholfen, den Kanon Verlag aufzubauen, und arbeitet seit kurzem als Programmleiter für Literatur und Sachbuch im Leykam Verlag. Im Gespräch geht es um die Herausforderungen einer Verlagsgründung, um gute Literaturveranstaltungen und Podcasts, um die Zukunft der Kulturbranche als auch um die Frage nach Kunst sowie natürlich um sein liebstes Buch:

DIE EINSAME STADT von Olivia Laing.

Jahresrückblick 2024

Viele besondere Bücher habe ich in diesem Jahr gelesen, Bücher, die mich berührt und bewegt, gefordert und in vielerlei Hinsicht bereichert haben. Auf die besten blicke ich noch einmal zurück, denn sie stellen einen schönen Querschnitt durch das Reich der Literatur dar und demonstrieren auf wunderbare Weise die Vielfältigkeit des geschriebenen Wortes. So beinhaltet mein Best-of in diesem Jahr ein Sachbuch, einen Gedichtband, eine Gedichtanthologie, zwei Klassiker und vier zeitgenössische Romane.

Also Vorhang auf für die Bücher 2024:

"MARSEILLE 1940. DIE GROẞE FLUCHT DER LITERATUR"

von Uwe Wittstock

Am nachhaltigsten beeindruckt hat mich 2024 ein Sachbuch - und was für eins! Wittstocks größtes Verdienst liegt sicherlich darin, Varian Fry endlich die Würdigung zukommen zu lassen, die er verdient. Denn ohne Fry wären hunderte weitere Menschen in den KZs der Nazis ermordet worden, darunter die bedeutendsten Geistesgrößen, die Deutschland im letzten Jahrhundert hervorgebracht hat. Dieses Sachbuch müsste durch seine Dringlichkeit und Aktualität Pflichtlektüre werden!

Womöglich lag es aber nicht nur an der Anschaulichkeit, mit der Wittstock hier dieses Kapitel der (Literatur-)Geschichte aufgedeckt hat, nicht nur an dem Erzählton, mit dem er den Verdienst Varian Frys und das Schicksal so vieler Schriftstellerinnen und Schriftsteller herausstellt. Mitunter lag es wohl auch an meiner eigenen Lektüreerfahrung, denn ich flog durch die Zeilen, während ich selbst durch die Straßen Marseilles lief, und konnte anhand der Karten und Beschreibungen viele Orte aufspüren und den Geist der Vergangenheit atmen.

Lest den ganzen Beitrag zu diesem großartigen Buch und meinen Erlebnissen hier: Marseille 1940.

________________________________________________

"SOLO FÜR PHYLLIS"

von Christoph Danne

Einer der feinfühligsten und zartesten Texte, die ich jemals gelesen habe. In leisen poetischen Bildern und einer verspielten Sprache versucht das lyrische Ich sich dichtend dem Leben zu nähern. Zwischen Freude und Angst, zwischen Aufregung und Unruhe hin und her gerissen, begleitet es sowohl Schwangerschaft als auch Geburt eines Kindes, bei dem Ärzte den Eltern nahelegten, es wegen schwerwiegender geistiger Beeinträchtigung nicht zu bekommen. Das lyrische Ich schreibt an gegen diese innere Leere, die es auffrisst, schreibt sich los vom Erstarren und der Panik, schreibt hin gen Leben und feiert dieses dadurch auf eine einzigartige Weise.

Es gibt wenige bewegendere und lebensbejahendere Texte, die ich bislang gelesen habe - genau genommen keins.

Lest den ganzen Beitrag hier: solo für phyllis.

_____________________________________

"DIE WISSENDEN"

von Mircea Cărtărescu

Cărtărescu macht, was nur Cărtărescu machen kann. Er lässt die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion, Realität und Traum verschwimmen, wie kein anderer. Bukarest wird als ein lebender Körper beschrieben, Häuser, Plätze, Straßenbahnen und vielem mehr haftet etwas Organisches an, das Erzählte changiert zwischen Bewusstsein und Halluzination. Alles erscheint alptraumhaft, monströs, lebendig. Und ganz nebenbei wird die Geschichte Rumäniens erzählt, als sei es ein Bild von Hieronymus Bosch.

Ein überwältigender Roman voller Bilder und Metaphern, den ich jedem ans Herz legen kann, der einmal etwas anderes lesen möchte, etwas wirklich anderes, aber dennoch Großartiges.

Hört meine Podcastfolge mit Tino Schlench dazu: Folge 8: LetteraTour meets Literaturpalast.

_____________________________________

"MELANCHOLIE"

von Jon Fosse

Man könnte die Geschichte als einen klassischen Künstlerroman lesen, allerdings hebt Jon Fosses Stil ihn aus der Masse hervor. So plastisch und lebensnah habe ich noch niemals Gedankengängen eines Manisch-depressiven beigewohnt. Es ist eindrücklich, wie der nie versiegende innere Monolog, die ständig kreisenden Gedanken den Protagonisten in den Wahnsinn führen. Man erlebt, wie er immer wahnhafter, neurotischer und psychotischer wird, wie er allmählich Stimmen vernimmt und Halluzinationen erspinnt. Zugleich wird man aber auch direkter Zeuge seiner Feinfühligkeit, die ihn zwischen Selbsterniedrigung und Selbsterhöhung hin und her schmeißt.

Ein unvergleichlicher Roman!

Lest den ganzen Beitrag hier: Melancholie.

_____________________________________

"ALLE MENSCHEN SIND STERBLICH"

von Simone de Beauvoir

Ein Klassiker, in dem es um nichts weniger als den Sinn des Lebens geht. Fosca wird im 13. Jahrhundert geboren und erlangt durch einen Trank Unsterblichkeit. Durch seine Augen sehen wir 600 Jahre Menschheitsgeschichte, 600 Jahre Krieg und Zerstörung, Ränkespiele, Habsucht und Gier, aber auch Liebe und Hoffnung. Es ist das gleiche Muster, immer und immer wieder. Das Verlangen nach Unsterblichkeit ist wohl so alt wie der Mensch selbst, doch was geschieht mit einem, wenn man wirklich ewig leben würde? Hier erfahren wir es, denn für Fosca wird alles sinnlos. Sinn erhält das Leben erst durch die Endlichkeit, denn alles, was wir erleben, wird erst durch die Vergänglichkeit zur Einzigartigkeit.

Dieser Roman hat mich überwältigt. Einer der besten, die ich jemals gelesen habe.

Hört meine Podcastfolge mit Uwe Kalkowski dazu: Folge 14: LetteraTour meets Kaffeehaussitzer.

_____________________________________

"DIE KUNST, EINE SCHWARZE KATZE"

von André David Winter

André David Winter hat einen sehr einfühlsamen Roman geschrieben, der in leisen Tönen die großen Fragen nach der Kunst aufwirft. Denn was ist eigentlich Kunst? Wie findet man sie? Und wenn man den Drang zur künstlerischen Betätigung in sich spürt, lässt er sich verleugnen, lässt er sich begraben, ja ignorieren? Das Künstlerdasein ist oft ein fragiles, steht meist im Gegensatz zu den bürgerlichen Pflichten, die uns auferlegt werden, zu der Enge des Lebens, die der Alltag zieht. Die Freiheit, die es zur künstlerischen Entfaltung braucht, ist oft mühsam zu erkämpfen und diesem Weg zu folgen, bleibt oft schwer. Dennoch macht dieser Roman eines klar: Es ist nie zu spät, aus dem Alltag auszubrechen und sich der Kunst hinzugeben.

Ein wahrliches Kleinod. Ein wunderbarer Roman, sanft, klug und inspirierend.

Lest den ganzen Beitrag hier: Die Kunst, eine schwarze Katze.

_____________________________________

"DAVID COPPERFIELD"

von Charles Dickens

Der Weg des Halbwaisen David ist schwer und müßig, er begegnet Freunden und Feinden, muss sich gegen immense Widerstände behaupten und schafft durch Fleiß, Mut und Herzlichkeit den Aufstieg vom ausgebeuteten Kind zum angesehenen Schriftsteller im Erwachsenenalter. Doch das Besondere am Roman ist nicht so sehr die Geschichte des kleinen David, als vielmehr die bunten Figuren, die Dickens hier entworfen hat und die mit den Jahren unsterblich geworden sind. Mit nur wenigen Worten erweckt Dickens seine Charaktere und malt ein buntes Figurentableau, das seinesgleichen sucht.

Und so kann man nur sagen: Wenn Shakespeare den Menschen mit all seinen Facetten, all seinen Leidenschaften und Beweggründen auf die Bühne gebracht hat, hat Dickens ihn in Sätze gebannt.

Hört meine Podcastfolge mit Ilke Sayan dazu: Folge 15: LetteraTour meets BuchGeschichten.

_____________________________________

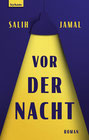

"VOR DER NACHT"

von Salih Jamal

Der Roman zeigt auf beeindruckende Weise, wie sich Traumata in Kinderseelen festsetzen und Wunden, die in frühen Jahren gerissen wurden, manch einen Erwachsenen fürs Leben zeichnen. Im ewigen Bemühen, die Blutung irgendwie zu stillen, geht man bis zur völligen Selbstaufgabe, Hauptsache, die Leere wird gefüllt und der Schmerz zeitweise gelindert. Wie in all seinen Romanen ist Salih Jamals Sprache bei alldem sehr bildreich, manchmal blumig, oft zärtlich und sanft, an anderen Stellen wieder schroff und brutal. Der Bilder und Vergleiche sind viele, dabei balancieren seine Sätze stets auf dem schmalen Grat zwischen Poesie und Kitsch, halten sich aber wie ein Hochseiltänzer auf dem Seil und meistern auf großartige Weise den Drahtseilakt.

Der Roman ist tragisch, melancholisch und vor allem eines: mitreißend!

Lest den ganzen Beitrag hier: Vor der Nacht.

_____________________________________

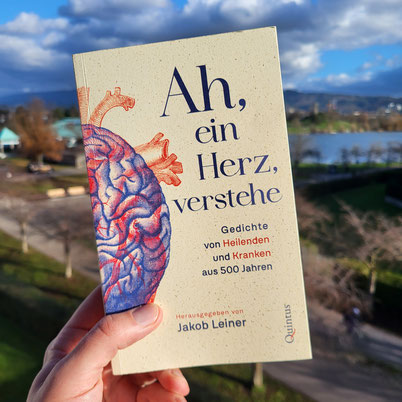

"AH, EIN HERZ, VERSTEHE. GEDICHTE VON HEILENDEN UND KRANKEN AUS 500 JAHREN"

hrsg. von Jakob Leiner

Versammelt sind hier Gedichte aus den Epochen der letzten 500 Jahre, die alle ihre eigene Melodie aufweisen. Mal barock lamentiert, mal romantisch verklärt, mal nüchtern seziert, dann wieder heiter bespielt, sehen wir Klagen und Sonette, Rezepte und Tinkturen, Spott und Verständnis, Witz und Schmerz im Wandel der Zeit. Die Dichtenden stammen aus dem Kreis der angewandten Medizin oder sind selbst Kranke, Siechende und Süchtige. Doch nicht nur die Verfasser sind Heilende und Kranke, auch die Gedichte entstammen dem Kosmos um Krankheit und Genesung. Dabei steht immer das Wort im Vordergrund, so wie es auch Jahrtausende lang bei Ärzten an erster Stelle kam, das Wort in all seiner Stärke und Besonderheit, in all seinem Facettenreichtum und seiner Vielfalt.

Eine ganz außerordentliche Anthologie, erschienen in einer wunderschönen Aufmachung.

Lest den ganzen Beitrag hier: Ah, ein Herz, verstehe.

...liest gerade Gedichte von Heilenden und Kranken aus 500 Jahren

Und wie!

Heilen wurde tausende Jahre lange als Kunst angesehen und so hat Jakob Leiner, seines Zeichens selbst Lyriker und Arzt, mit der Anthologie „Ah, ein Herz, verstehe“ eine erstaunliche Sammlung an Gedichten zusammengestellt, die alle dasselbe eint. Die Dichtenden stammen aus dem Kreis der angewandten Medizin oder sind selbst Kranke, Siechende und Süchtige. So ist der Dichterarzt Benn ebenso vertreten wie der Syphilispatient Baudelaire, der entrückte Turmbewohner Hölderlin ebenso wie die tablettensüchtige Bachmann.

Doch nicht nur die Verfasser sind Heilende und Kranke, auch die Gedichte entstammen dem Kosmos um Krankheit und Genesung. So gibt es poetische Schilderungen von Pest und Cholera, von Syphilis und Typhus, Tuberkulose, Leukämie und Demenz.

Versammelt sind dabei Gedichte aus den Epochen der letzten 500 Jahre, die alle ihre eigene Melodie aufweisen. Mal barock lamentiert, mal romantisch verklärt, mal nüchtern seziert, dann wieder heiter bespielt, sehen wir Klagen und Sonette, Rezepte und Tinkturen, Spott und Verständnis, Witz und Schmerz im Wandel der Zeit.

So schütteln wir mit Sebastian Brand den Kopf über die Narren, die gegen ärztlichen Rat handeln, betrachten mit Melanchthon Krankheiten als Gottes Bestrafung, beschauen mit Goethe Schillers Schädel, sehen durch Heines Augen Krankheit als Grund des Schöpfungsdrangs an, träumen uns mit Elisabeth Kulmann zur Genesung in südlichere Gefilde, verbinden mit Whitman abscheuliche Verletzungen im Lazarett und beäugen uns mit Kästner selbst von innen.

Hier gibt es eine Menge zu entdecken. Textnachweise und Anmerkungen sowie ein augenzwinkerndes Biogramm zu allen Dichtenden, das manch lautes Lachen gebiert, runden diesen besonderen Band ab. Dabei steht immer das Wort im Vordergrund, so wie es auch Jahrtausende lang bei Ärzten an erster Stelle kam, das Wort in all seiner Stärke und Besonderheit, in all seinem Facettenreichtum und seiner Vielfalt.

Eine ganz außerordentliche Anthologie und erschienen in einer wunderschönen Aufmachung.

Jakob Leiner (Hrsg.): Ah, ein Herz, verstehe. Gedichte von Heilenden und Kranken aus 500 Jahren

Anthologie

Klappenbroschur, 280 Seiten

Quintus Verlag, 2024 Berlin

Folge 15: LetteraTour meets BuchGeschichten

In der fünfzehnten Folge unterhalte ich mich mit Ilke Sayan, deren Youtubekanal BUCHGESCHICHTEN einer der erfolgreichsten Literaturkanäle Deutschlands ist. Doch sie ist nicht nur Booktuberin, sondern auch Moderatorin bei Literaturveranstaltungen sowie immer wieder Jurymitglied oder begleitende Bloggerin bei diversen Preisverleihungen. Im Gespräch geht es um ihre Leidenschaft fürs Lesen, ihren wunderbaren Youtubekanal, um Gelassenheit beim Moderieren und die heilende Kraft der Literatur sowie natürlich um ihr liebstes Buch:

DAVID COPPERFIELD von Charles Dickens.

...liest gerade „Die Jahre“ von Annie Ernaux

Es sind wenige Erinnerungen, die bleiben, Erinnerungen aus Bildern, Gerüchen und Gefühlen.

Wie kann man diese festhalten? Wie kann man sie dem Strom der Zeit entreißen? Wie kann man ihnen Bedeutung beimessen, bevor auch sie vergehen und sich niemand mehr ihrer erinnert?

Die Erzählerin in Annie Ernaux’ Roman betrachtet Fotos aus verschiedenen Stadien ihres Lebens und lässt währenddessen 70 Jahre Revue passieren. Aus dem individuellen Gedächtnis erwächst dabei mehr und mehr ein kollektives, denn beschrieben wird das bunte Panorama eines ganzen Lebens samt all seiner Umstände, von der Nachkriegszeit über die wilden 60er Jahre und den liberalen 80ern bis zu den Anfängen des neues Jahrtausends. Dabei werden die verschiedenen Epochen mit ihren geistigen, kulturellen und politischen Strömungen so plastisch heraufbeschworen, dass man sich mitten in diesen Jahren zu bewegen scheint.

Beschrieben wird die Nachkriegszeit mit ihren Entbehrungen und dem allgemeinen Schweigen, beschrieben wird der immer weiter um sich greifenden Konsumwahn, der unsere Gesellschaft heute tief prägt, beschrieben werden aber auch die Hoffnungen und Erwartungen der 60er Jahre, die französischen Banlieus und der Umgang mit Migranten, die Liberalisierung der Politik und des Marktes als auch das Wiedererstarken des Rechtsextremismus.

Mittendrin verfolgt diese Frau ihren Weg, eine Frau, die in einer prüden Welt aufwächst, die enge Grenzen besonders für „das andere Geschlecht“ aufzeigt, eine Frau, die in den 60er Jahren die sexuelle Befreiung durch die Antibabypille feiert und sich dennoch plötzlich in der Rolle der Mutter und Ehefrau wiederfindet, ja eine Frau, die erst spät selbstbestimmt ihren Weg geht und durchs Schreiben endlich zu sich selbst findet. Denn durch das Schreiben hält sie fest, was ansonsten unweigerlich vergehen würde.

Der Text ist ein Seismograph der letzten siebzig Jahre – eigentümlich, aber großartig. Zudem ist er mit Themen wie Migration, Emanzipation, Gleichberechtigung, Konsum, Liberalismus und Krieg heute aktueller denn je.

Annie Ernaux: Die Jahre

Roman, aus dem Französischen von Sonja Finck

Broschur, 255 Seiten

Suhrkamp Verlag, 2017 Berlin

Heute vor 100 Jahren erschienen: „Der Zauberberg“ von Thomas Mann

Eigentlich plante der junge Hans Castorp ja nur einen kurzen Besuch im Davoser Sanatorium. Doch angeregt durch die lebhaften und eigentümlichen Personen dieser abgeschnittenen und zutiefst eigenen Bergwelt verlängert sich der Aufenthalt um Jahre. Er vergisst die Zeit, verliebt sich in eine „heiße Katze“, diskutiert mit unverwechselbaren Charakteren über die großen Themen des Lebens wie Krankheit und Geist, Politik und Philosophie und gelangt im Schneesturm an die Schwelle des Todes. Aus drei Wochen sollten sieben Jahre werden und zutiefst niedergeschlagen muss man am Ende mitansehen, wie sich Hans letztlich der zauberhaften Bergwelt entreißt, um auf den Schlachtplätzen des 1. Weltkrieges zu verschwinden und womöglich das Schicksal Millionen gefallener Soldaten zu teilen.

Der Zauberberg, wohl Manns Opus magnum, wurde in den letzten hundert Jahren vielfach übersetzt, neu aufgelegt, verfilmt, dramatisiert und vertont. Ein ganz eigenmächtiger Sog scheint von dieser Bergwelt auszugehen, in der die Zeit anderen Gesetzen unterliegt, ein Sog besonders von den lebhaften Figuren, die das politische und geistige Europa vor der „Urkatastrophe“ des letzten Jahrhunderts widerspiegeln. Gepaart mit Manns ganz eigener ironischen Erzählgabe als raunender Beschwörer des Imperfekts wurde „Der Zauberberg“ daher zu einem der einflussreichsten, bekanntesten und wirkungsmächtigsten Romane der deutschen Sprache.

Vielleicht ist der 100. Geburtstag dieses Klassikers genau der richtige Zeitpunkt, sich noch einmal an den Text zu wagen, sich noch einmal nach Davos zu begeben, die vielfältigen Charaktere zu treffen und sich auf das Spiel mit Tod und Leben einzulassen. Denn was hat uns wohl ein Settembrini oder Naphta, eine Madame Chauchat oder ein Mynheer Peeperkorn heute noch zu sagen?

...liest gerade „Vor der Nacht“ von Salih Jamal

Wie überwindet man Wunden, die in der Kindheit gerissen werden?

Und wie findet man Worte für das Unsagbare?

Dies ist die Geschichte von Frei, Pappel, Lilly, Sinan, Beria und natürlich Jonas, genannt Jimmy. Sie alle leben im Heim der Wölfin, einem Kinderheim in der Bretagne, gelegen zwischen Autobahn und Wald. So unterschiedlich ihre Charaktere auch sein mögen, so eint sie doch alle dasselbe: der schmerzvolle Verlust von Geborgenheit und Liebe. In ihrem Leiden vereint, bilden sie eine Gemeinschaft, durch die sie die Ängste und Kümmernisse zu überwinden verstehen. Als jedoch eine Tages Frei und Sinan spurlos verschwinden, zerbricht die Gemeinschaft und ihre Wege trennen sich.

Jahre später macht sich Jimmy auf die Spur seiner einstigen Freunde. Dabei deckt er immer weiter auf, was damals geschehen ist, und muss sich den Geistern der Vergangenheit stellen. Ist es zu spät oder kann er seine Freunde noch retten? Kann er sich selbst retten?

Der Roman zeigt auf beeindruckende Weise, wie sich Traumata in Kinderseelen festsetzen und Wunden, die in frühen Jahren gerissen wurden, manch einen Erwachsenen fürs Leben zeichnen. Im ewigen Bemühen, die Blutung irgendwie zu stillen, geht man bis zur völligen Selbstaufgabe, Hauptsache, die Leere wird gefüllt und der Schmerz zeitweise gelindert.

Der Roman erzählt aber auch von der Kraft der Literatur, denn Jimmy verarbeitet seinen Schmerz, indem er schreibt. Im Schreiben findet er, was die Welt ihm nicht zu bieten vermag, kann sich dort verstecken als auch selbst finden. Und so wird er Schriftsteller.

Wie in all seinen Romanen ist Salih Jamals Sprache bei alldem sehr bildreich, manchmal blumig, oft zärtlich und sanft, an anderen Stellen wieder schroff und brutal. Der Bilder und Vergleiche sind viele, an manchen Stellen vielleicht zu viele. Dabei balancieren seine Sätze stets auf dem schmalen Grat zwischen Poesie und Kitsch, halten sich aber wie ein Hochseiltänzer auf dem Seil und meistern auf großartige Weise den Drahtseilakt.

„Vor der Nacht“ erschien im Leykam Verlag und ist ein Kleinod – tragisch, melancholisch und vor allem eines: mitreißend.

Salih Jamal: Vor der Nacht

Roman

Hardcover, 320 Seiten

Leykam Buchverlag, Graz & Wien 2024

Highlights der Frankfurter Buchmesse

3 Tage Trubel rund ums Buch, dabei

87 zu Fuß zurückgelegte Kilometer

43 freudige Wiedersehen mit bekannten Gesichtern

67 neu gemachte Bekanntschaften

72 beigewohnten Lesungen und Veranstaltungen

99,9 eingenommene Aperitivi und Prosecci

1 (erneut) verpasste Party, aber dafür

0 erlittene Erkrankungen

Es war mal wieder ein Fest!

Welch eine Freude so viele Menschen zu sehen und zu treffen, die sich für Bücher und Literatur interessieren.

Ein paar Höhepunkt seht ihr auf den Fotos:

1) Kleine Messeausbeute, über die ich mich sehr freue

2) Oswald Egger, Büchnerpreisträger 2024

3) Jo Lendle im Gespräch mit dem tollen Moderator Florian Valerius

4) Yuval Noah Harari im Gesprach mit Thea Dorn

5) Martina Hefter, frisch gekürte Gewinnerin des Deutschen Buchpreises mit ihrem Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?"

6) David Wagner im Gespräch

7) Eckart Nickel und "Punk"!

8) Donatella di Pietrantonio, die aktuelle Premio Strega Preisträgerin aus Italien

9) Antonio Scurati über seine Tetralogie "M." und die heutigen Erben Mussolinis in Italien und Europa

10) Die von mir sehr geschätzte Francesca Melandri über ihren neuen Roman "Kalte Füße"

11) Fabio Stassi über sein HotList prämiertes Buch "Die Seele aller Zufälle"

12) Der ehrlich gesagt etwas irritierende Auftritt des Gastlandes Italien auf der Messe

Immerhin konnte ich einige Veranstaltungen italienischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller besuchen, ohne eine Übersetzung zu benötigen. Da hat das Italienischstudium also doch noch ein paar Spuren hinterlassen 😄.

Grazie mille ed a presto!

...hört gerade Petra Pellini zu

https://www.yannickdressen.de/2024/04/11/h%C3%B6rt-gerade-alex-capus-zu/

Gestern war Petra Pellini zu Gast in Freiburg.

In der Buchhandlung Rombach las sie aus ihrem Roman "Der Bademeister ohne Himmel" - und wenn es ein Buch in diesem Sommer gab, auf das man immer wieder gestoßen ist, dann war es wohl genau dieses.

Für einen 22-seitigen Auszug wurde Pellini schon 2021 mit dem Vorarlberger Literaturpreis ausgezeichnet, 4 Jahre sollte es dann noch bis zum fertigen Buch dauern.

Die feinfühlige, heiter-melancholische Geschichte über Hubert, den alten dementen Bademeister, der sich und die Welt immer weiter vergisst, und Linda, die in ihren jugendlichen Jahren schon Suizidgedanken plagen, begeistert Kritiker und Leser gleichermaßen. Dabei geht es nicht nur um Demenz, ein Thema, mit dem sich Pellini als ausgebildete Pflegekraft bestens auskennt, sondern auch um Freundschaft und die Herausforderungen unserer Zeit.

Das war ein schöner Auftakt in den Leseherbst und seit gestern Abend beschwert nun also ein Buch mehr das unter der Last der noch zu lesenden Bücher brüchig gewordene Regal.

https://www.yannickdressen.de/2024/04/11/h%C3%B6rt-gerade-alex-capus-zu/

Folge 14: LetteraTour meets Kaffeehaussitzer

In der vierzehnten Folge unterhalte ich mich mit Uwe Kalkowski, dessen Blog KAFFEEHAUSSITZER als Urgestein der Buchbloggerwelt gilt. Doch er kennt die Literaturbranche auch aus Sicht des Buchhändlers und Verlagsmitarbeiters. So arbeitet er mittlerweile als Produktmanager im Eichborn Verlag. Im Gespräch geht es um das Lesen in Kaffeehäusern, den Unterschied zwischen Fach- und Belletristikverlag und um das Lesepensum in der Jury des Deutschen Buchpreises. Zudem geht es aber auch um nichts weniger als um den Sinn des Lebens sowie natürlich um sein liebstes Buch:

ALLE MENSCHEN SIND STERBLICH von Simone de Beauvoir.

...flaniert gerade durch den Stiftsbezirk St. Gallen

Zwischen den Schätzen St.Gallens!

Der Barocksaal der Stiftsbibliothek ist wohl einer der schönsten der Welt. Hier atmet man Bücher, Geschichten und Leben. Kein Wunder, blickt die Bibliothek doch auf eine über 1000jährige Geschichte zurück. Schon im frühen 8. Jahrhundert gegründet, zählt sie mit ihren historischen Handschriften, die bis ins Althochdeutsche zurückreichen, zu den bedeutendsten Klosterbibliotheken der Welt und gehört heute natürlich zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Aber es lohnt sich nicht nur ein Blick in den Saal, sondern auch in den Gewölbekeller, der mit Zeugnissen aus 1400 Jahren Geschichte aufwartet. So findet man z.B. das Evangelium Longum, eine Handschrift aus dem Jahr 895. Auch der Ausstellungssaal erfreut mit Dokumenten und Urkunden aus der Zeit von 700 bis 1000, darunter besonders mit dem einzigartigen Klosterplan von 825.

Mein persönliches Highlight stellte allerdings die St. Galler Epenhandschrift dar, eine einzigartige Sammlung von mittelalterlichen Epen, die es so nur einmal gibt und in der sowohl Parzival als auch das Nibelungenlied überliefert ist. Verfasst wurde dieser Schatz wohl in der Mitte des 13. Jahrhunderts.

Lang lang ist es her, da durfte ich mich ausführlicher mit dem Nibelungenlied beschäftigen. Meine Abschlussarbeit in Älterer Deutscher Literatur schrieb ich über der Deutschen liebsten Sage. Die St. Gallener Handschrift gilt als eine der drei ältesten Überlieferungen und wird als Nibelungenhandschrift B bezeichnet. Wie andere Handschriften in St. Gallen zählt auch diese zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.

Ehrfürchtig stehe ich immer vor solchen Zeugnissen, die die Zeiten überdauern, und stelle mir die Mönche vor, die die Handschriften in akribischer Arbeit anfertigten, stelle mir die Menschen vor, die es danach in den Händen hielten und weiterreichten, über die Jahre und Jahrzehnte, stelle mir die Menschen vor, die über die Jahrhunderte hinweg darin blätterten und lasen. Stelle mir auch die Menschen vor, die diese Handschrift in Zukunft noch bestaunen werden, wenn keiner von uns mehr auf Erden weilt.

Vielleicht ist das der wahre Schatz des geschriebenen Wortes:

Die Verbindung der Menschen durch Raum und Zeit.

Hier geht es zur Webseite des Stiftsbezirk.

...liest gerade „Die Kunst, eine schwarze Katze“ von André David Winter

Wollen Sie es wissen?

Dann malen Sie, malen Sie.“

Die Worte ihres ehemaligen Professors gehen Anina durch den Kopf, als sie die Einladung in ihren Händen betrachtet. Ihre ehemals beste Freundin aus Pariser Studienzeiten lädt sie zu ihrem 35. Geburtstag ein. 15 Jahre haben sie sich nicht gesehen, nachdem Anina Hals über Kopf aus Paris geflohen war und nicht nur der Kunstakademie und den Freunden den Rücken gekehrt hatte, sondern auch der Kunst.

Dabei hatte sie immer malen wollen. Schon früh hatte sie sich der Kunst verschrieben, hatte gemalt, verworfen und wieder weiter gemalt. War mit 17 Jahren auf die renommierte Kunstakademie in Paris gegangen und hatte das Atelier Perrots besucht, einer Koryphäe in der Malerei.

Und jetzt? Wo war sie jetzt? Aus Angst und Enttäuschung hatte sie ihre Träume begraben und spielt seitdem ihre Rolle als Mutter und Partnerin in der zum Alltag geronnen Ehe. Doch plötzlich findet die Kunst sie wieder. Denn die Kunst vergisst nie.

André David Winter hat einen sehr einfühlsamen Roman geschrieben, der in leisen Tönen die großen Fragen nach der Kunst aufwirft. Denn was ist eigentlich Kunst? Wie findet man sie? Lässt sie sich überhaupt finden oder findet sie einen? Und wenn man den Drang zur künstlerischen Betätigung in sich spürt, lässt er sich verleugnen, lässt er sich begraben, ja ignorieren?

Das Künstlerdasein ist oft ein fragiles, steht meist im Gegensatz zu den bürgerlichen Pflichten, die uns auferlegt werden, zu der Enge des Lebens, die der Alltag zieht. Die Freiheit, die es zur künstlerischen Entfaltung braucht, ist oft mühsam zu erkämpfen und diesem Weg zu folgen, bleibt oft schwer. Dennoch macht dieser Roman eines klar: Es ist nie zu spät, aus dem eingefrorenen Alltag auszubrechen und sich der Kunst hinzugeben.

„Wir können die Kunst vergessen, sie vergisst uns nicht. Es kann lange dauern, aber sie wird zu Ihnen zurückkehren.“

„Die Kunst, eine schwarze Katze“ erschien in der Edition Bücherlese und ist ein wahrliches Kleinod. Ein wunderbarer Roman, sanft, klug und inspirierend.

André David Winter: Die Kunst, eine schwarze Katze

Roman

Hardcover, 192 Seiten

Edition Bücherlese, 2024

Wenn das Unrecht übernimmt - "Februar 33" von Uwe Wittstock

In wenigen Wochen zur Diktatur

Es ist die Zeit der Straßenkämpfe.

Die Zeit der Anschläge und Extremisten, die sich unversöhnlich gegeneinanderstehen.

Es ist die Zeit, in der der Nationalismus erstarkt, in der man sich geordnete Verhältnisse durch starke Hand wünscht, in der Politik und Justiz ein Auge zudrücken, wenn es um die Verurteilung rechtsextremistischer Straftäter geht.

Es ist die Zeit, in der die Demokratie ihrem Ende entgegenstolpert und ein greiser Präsident per Notverordnungen Gesetz erlassen kann.

Es ist die Zeit zwischen der ersten deutschen Republik und der sich aufschwingenden nationalsozialistischen Diktatur, die Deutschland und Europa in den Abgrund reißen wird.

Am 30.1.1933 wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Nur 5 Tage später treten Notverordnungen in Kraft, die der rechtsextremistischen Clique weitreichende Befugnisse einräumen. Sofort werden die schwarzen Listen aus den Schubladen geholt und penibel abgearbeitet. Die Verfolgung aller Kontrahenten beginnt, Konzentrationslager werden errichtet und Folterkeller geschaffen. Ein Exodus setzt daraufhin in den kommenden Wochen ein, der seines gleichen sucht und der das Ende des intellektuellen und künstlerischen Deutschlands bedeutet.

In dieser Zeit fliehen auch Schriftsteller wie Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Anna Seghers, Else Lasker-Schüler und viele andere, meist Hals über Kopf und um ihr Leben fürchtend. Manche werden niemals mehr zurückkehren, manche werden von den Schergen gefunden und getötet, andere wiederum werden Suizid begehen oder für immer verstummen.

Als Ende Februar auch noch der Reichstag brennt und einen Tag später die zweiten weitreichenden Notverordnungen verabschiedet werden, liegt die Demokratie in Trümmern. Am 5.3. gewinnt die NSDAP die neuen Wahlen, die unter stärksten Repressionen stattfanden, und stellt mit der DNVP eine Mehrheit im Parlament, die Jagd auf alle macht, die ihr nicht genehm sind.

In den vier Wochen des Februars 1933 entschied sich das Los Deutschlands für die kommenden 12 Jahre und weit darüber hinaus. Es ist also nicht zu verwegen, diese Zeit als den Wintereinbruch der deutschsprachigen Literatur zu lesen.

Nachdem mich die Lektüre von „Marseille 1940“ im Frühjahr vollends begeistert hatte, musste ich nun auch den Vorgänger lesen. Und es hat sich gelohnt. Wittstock malt ein minutiöses Panorama der sehr kurzen Übergangszeit von der Weimarer Republik zum 3. Reich. Erschreckend ist es mitanzusehen, wie nur in wenigen Tagen die Reste der Demokratie in sich zusammenbrachen und auf den Trümmern der Hoffnung eine Diktatur errichtet wurde, die sich den Anstrich von letzter Rettung gab. Erschreckend auch, wie sehr sich die Verhältnisse ähneln und stets wiederholen. Propagandafeldzüge gingen damals schon den realen Kämpfen voraus, Hetze und Fake News wurden massenhaft verbreitet und wie Gift unters Volk geschüttet, Sündenböcke wurden gesucht, die man für die eigene Misere verantwortlich machen konnte, Andersdenkende wurden eingeschüchtert und mundtot gemacht oder gleich getötet.

Und immer wieder beginnt man dabei mit den Intellektuellen, da einer Diktatur die Denkenden zuwider sind. Man verfolgt sie, bedrängt sie, schüchtert sie ein, schlägt und misshandelt sie und bringt sie letztlich um. Doch sie sind nur die ersten auf der langen Liste der Feinde. Schließlich beginnt im Februar 1933 die 12 Jahre währende Diktatur des Grauens, denen 60 Millionen Menschen zum Opfer fallen werden.

Spannend wie ein Thriller, dabei so klar und gut recherchiert wie eine Dissertation veranschaulicht Wittstock die Ereignisse dieses einen Monats, in dem sich alles änderte. Ein Monat genügte, um eine Demokratie zu zerschlagen und eine Diktatur zu errichten. Nie zuvor in den letzten 90 Jahren war dies wohl so aktuell wie heute. Denn unerlässlich schwingt eine Frage während der Lektüre ständig mit: Wäre unsere Demokratie heute standhafter?

„Februar 33. Der Winter der Literatur“ sollte Pflichtlektüre für alle werden.

Hier geht es zur Rezension des Nachfolgebands: Marseille 1940. Die große Flucht der Literatur

Uwe Wittstock: Februar 33. Der Winter der Literatur

Sachbuch

Gebunden, 288 Seiten

C.H. Beck Verlag, München 2022

Mehr Informationen und eine Leseprobe auf der Webseite des Verlags

Folge 13: LetteraTour meets Literaturreich

In der dreizehnten Folge unterhalte ich mich mit Petra Reich, die nicht nur den Blog LITERATURREICH betreibt, der sich sehr großer Beliebtheit erfreut, sondern auch gern gesehene Gästin auf Messen und Literaturveranstaltungen ist. Im Gespräch geht es um Nabokov und das Literaricum, die Unabhängigkeit von Bloggern, den Mittleren Westen der USA und den Reiz amerikanischer Gesellschaftsromane sowie natürlich um ihr liebstes Buch:

VALENTINSTAG von Richard Ford.

...liest gerade „solo für phyllis“ von Christoph Danne

Nur vier Monate später aber lag die Freude mit einem Schlag in Trümmern, denn die Ärzte erklärten, dass das Kind einen Herzfehler habe und mit einer schwerwiegenden geistigen Beeinträchtigung zu rechnen sei. Ein Abbruch wurde nahegelegt. Doch die Eltern lehnten ab und entschieden sich für das Kind, entschieden sich für Phyllis. Zu jener Zeit entschloss sich Danne, gegen die Angst, die ihn packte, gegen diese monströse Furcht, die ihn heimsuchte, anzuschreiben und dichtend um Glück und Zuversicht zu ringen.

Was daraus folgte, ist wohl einer der feinfühligsten und zartesten Texte, die ich jemals gelesen habe, ein Text in einhundert Miniaturen. In leisen poetischen Bildern und einer verspielten Sprache versucht das lyrische Ich sich dem Leben zu nähern, dem neuen, noch ungeborenen, aber auch seinem eigenen. Zwischen Freude und Angst, zwischen Aufregung und Unruhe hin und her gerissen nähert es sich dichtend dem Leben an und begleitet sowohl Schwangerschaft als auch Geburt. Es schreibt an gegen diese innere Leere, die es auffrisst, schreibt sich los vom Erstarren und der Panik, schreibt hin gen Leben und feiert dieses dadurch auf eine einzigartige Weise.

Dabei haben die 100 Miniaturen keine feste Form, sind Gedankenschnipsel, deren Sätze ineinanderfließen. Weder gibt es Interpunktion noch Großschreibung. Die Sätze gehen ineinander über, manche Worte stehen für sich, bilden aber zugleich das letzte Wort eines Satzes und das erste des nachfolgenden.

Es gibt wenige bewegendere und lebensbejahendere Texte, die ich bislang gelesen habe. Dieser Band ist eine Hommage an das Leben. Es ist das unbedingte Postulat, Ja zu sagen, zu dieser Wirrnis, zu diesem Unwägbaren, zu diesem Wahnsinn.

Ein Ja zum Leben. Trotz allem.

Christoph Danne: solo für phyllis

Lyrikband

Taschenbuch, 115 Seiten

Weissmann Verlag, 2022

...liest gerade „Melancholie“ von Jon Fosse

Lars Hertervig kann malen, und zwar nicht wie die anderen.

Lars Hertervig kann wirklich malen.

Doch das bringt ihn um den Verstand.

Mitte des 19. Jahrhunderts. Der junge Norweger Lars Hertervig studiert an der renommierten Kunsthochschule in Düsseldorf. Sein Talent ist unübersehbar. Doch mit dem Talent gehen Phasen tiefster Selbstzweifel einher, gefolgt von Phasen maßloser Selbstüberschätzung. Es steht außer Frage: Lars Hertervig ist manisch-depressiv.

Zur Miete wohnt er bei einer deutschen Familie und zu allem Unglück verliebt er sich in die Tochter des Hauses. Helene ist noch sehr jung, zu jung für ihn, und er ist mittellos, kann ihr nichts bieten. Als die Gastgeber erfahren, dass Lars für Helene schwärmt, verweisen sie ihn der Wohnung. Fortan irrt er ziellos durch die Straßen, immer weiter gepeitscht von seinen Gedanken, die ständig um Helene und seine Malerei kreisen. Immer tiefer verirrt er sich in seinen kreisenden Gedankengängen, bis schwarze und weiße Tücher auf ihn zu fliegen und er den Verstand verliert. Er endet in einer Irrenanstalt und erst Jahrzehnte später erfolgt der Ruhm, der ihm zu Lebzeiten verwehrt geblieben ist.

Man könnte die Geschichte als einen klassischen Künstlerroman lesen, allerdings hebt Jon Fosses Stil ihn aus der Masse hervor. So plastisch und lebensnah habe ich noch niemals Gedankengängen eines Manisch-depressiven beigewohnt. Es ist eindrücklich, wie der nie versiegende innere Monolog, die ständig kreisenden Gedanken den Studenten in den Wahnsinn führen. Man erlebt, wie er immer wahnhafter, neurotischer und psychotischer wird, wie er allmählich Stimmen vernimmt und Halluzinationen erspinnt. Zugleich wird man aber auch direkter Zeuge seiner Feinfühligkeit, die ihn zwischen Selbsterniedrigung und Selbsterhöhung hin und her schmeißt.

Später erinnert sich ein Schuster an den mittlerweile verstorbenen aber weltbekannten Maler. Und auch hier lässt uns Fosse an den Gedankengängen dieses dementen alten Mannes teilhaben, die immer wieder stolpern und neu ansetzen. Ein großartiger Stil!

Ein unvergleichlicher Roman!

Jon Fosse: Melancholie

Roman, aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel

Taschenbuch, 448 Seiten

Rowohlt Verlag, 2024

Folge 12: LetteraTour meets Christoph Danne

DER FÄNGER IM ROGGEN von J. D. Salinger.

...liest gerade Gedichte von Jakob Leiner

Im letzten Monat habe ich auf der Buchmesse in Freiburg den Lyriker Jakob Leiner kennengelernt, der aus seinem aktuellen Gedichtband „Gewetter“ vorlas.

Der praktizierende Arzt mit besonderem Faible für die Musik gilt als einer der Shootingstars der Lyrikszene. Seit 2016 hat er zahlreiche Gedichte in Zeitschriften, Anthologien sowie in Buchform veröffentlicht, darunter „klein.odien.woche“, erschienen im Brot & Kunst Verlag in der Reihe „Lyrik im Quadrat“, und eben „Gewetter“, erschienen im Quintus Verlag.

Umfasst erster Band noch 7x7 Gedichte „als anhängliche Wegbegleiter, Zeitmesser, Überbleibsel klarer wie verworrener Momente, Talismane – Kleinodien einzelner Tage für jeden anderen Tag“, findet man in „Gewetter“ eine Sammlung aus 52 Gedichten quer durch Deutschland, Europa und die Jahreszeiten, immer zwischen Staunen und Schauen, beschreibend und beobachtend. Nur selten erscheint ein Ich, vielmehr ist der Leser mittendrin in der Beobachtung der Natur, des Wetters und der Umgebung, mal am Rheinufer in Basel, mal auf einem Platz in València, mal an einer Straße in Italien, dann wieder im Parc national des Calaques in Südfrankreich.

Es ergibt sich eine Welt im Wandel, in der Momente das Entscheidende sind, Augenblicke, die eingefangen werden und Spuren hinterlassen, obwohl sie rasch vorüberziehen. Doch aus ebendiesen Momenten entsteht die Welt, die sich um uns herum zeigt, die Schönheit dieses Lebens, die wir erst sehen, wenn wir innehalten und schauen und staunen.

Wer auch einmal staunen möchte, dem seien die Gedichte von Jakob Leiner dringend ans Herz gelegt.

Jakob Leiner: Gewetter

Gedichte

Klappenbroschur, 104 Seiten

Quintus Verlag, Berlin 2022

...liest gerade „Das Philosophenschiff“ von Michael Köhlmeier

Nie hat sie sich jemandem anvertraut.

Doch nun bricht sie ihr Schweigen – 86 Jahre danach.

Anouk Perleman-Jacob, eine der bedeutendsten Architektinnen des 20. Jahrhunderts, begeht ihren 100. Geburtstag. Unter den Eingeladenen ist auch der Schriftsteller Michael, den sie bittet, ihre Geschichte niederzuschreiben. Und so treffen sie sich später in ihrer Villa, wo die betagte Frau von einer Episode ihres Lebens erzählt, die sie bislang verschwiegen hat.

1908 in eine reiche und gebildete Familie geboren, musste sie mit ihren Eltern 1922 aus dem verarmten St. Petersburg emigrieren. Es tobte der Krieg der Bolschewiki gegen die Menschewiki und da den Kommunisten Intellekt verdächtig war, musste die Familie das Land verlassen. Mit einer Handvoll anderer Verdächtiger wurden sie auf ein Schiff gebracht, das sie über die Nordsee nach Deutschland bringen sollte. Auf dem riesigen Schiff streifte die 14jährige Anouk oft allein umher und fand eines Nachts noch einen weiteren Passagier, abseits der wenigen anderen, die mit ihnen das Schiff bestiegen hatten. Es war ein Mann im Rollstuhl, alt und gebrochen, gezeichnet von einer Krankheit. Es war Wladimir Iljitsch Lenin.

„Erzählen ist wie eine Revolution machen.“

Im Plauderton und mit viel Witz legt Köhlmeier hier der alten aber energischen Dame die Worte in den Mund. Ein Bild aus der Zeit des Umbruchs entsteht, aus der Zeit des russischen Bürgerkriegs, in der Elend, Hunger und Verfolgung herrschte. Ein Krieg der Dummheit gegen die Intelligenzija, die stets als Erstes angegriffen wird.

Die Philosophenschiffe gab es wirklich. Im Jahre 1922 verschickte die entstehende UdSSR hunderte Menschen per Schiff und verwies sie des Landes. Trotzki nannte es einen Akt der Humanität, da man den Personen zwar nichts vorwerfen könne, sie wegen ihrer intellektuellen Art aber verdächtig seien und man sie deswegen mit Sicherheit später erschießen müsse. Gekonnt verwebt Köhlmeier den historischen Stoff mit seiner Phantasie und macht daraus ein intelligentes und unterhaltsames Stück Prosa, das durch seinen Stil brilliert.

Michael Köhlmeier: Das Philosphenschiff

Roman

Hardcover, 224 Seiten

Hanser Verlag, München 2024

Intermezzo: LetteraTour meets Yannick Dreßen - again

S. - DAS SCHIFF DES THESEUS von J.J.Abrams & Doug Dorst.

...liest gerade „S. - Das Schiff des Theseus“ von J.J.Abrams und Doug Dorst

Ich muss gestehen: Ich liebe es, denn hier wird nichts weniger als die Literatur im Allgemeinen und das haptische Buch im Besonderen gefeiert.

Der Roman ist vielschichtig und auf mehreren Ebenen angesiedelt, die ineinanderfließen. So stellt der Text zunächst einen kafkaesk anmutenden Abenteuerroman dar, der durch Fußnoten eines Übersetzers kommentiert wird. Allerdings stellt sich hier schon die Frage nach Autor und Übersetzer, denn beide bleiben im Dunkeln. Oder ist es ein und dieselbe Person? Wer ist dieser V.M. Straka wirklich?

Es ist ein Geheimnis der Literaturgeschichte, dem auf der nächsten Ebene zwei Literaturstudenten nachgehen wollen. Sie finden eine alte Ausgabe dieses Buches in der Bibliothek und kommunizieren darin durch Anmerkungen und Nachrichten, die sie auf die Buchseiten, um den Text und die Fußnoten schreiben. Sie flirten nicht nur miteinander, sondern interpretieren auch den Roman und stellen Vermutungen über seinen Verfasser auf, wodurch sie selbst immer weiter in das tiefe Geheimnis gezogen werden, dessen Faszination irgendwann zur Bedrohung umschlägt.

Auf der dritten Ebene halten wir genau dieses Exemplar in den Händen, das tatsächlich einem alten Bibliotheksbuch nachempfunden ist, samt Schuber, altem Einband, vergilbten Seiten, Ausleihstempel und vielem mehr. Wir können sowohl den Roman des mysteriösen V.M. Straka lesen, als auch die Kommunikation zwischen den Studenten, die zudem eine Vielzahl an Briefen, Postkarten, Fotos, Zeitungsartikel und sogar eine beschriebene Serviette mit hineinlegen, auf denen viele Hinweise versteckt sind.

Das Buch ist ein ungemein faszinierendes Spiel, ein Rätsel mit einer Unmenge an Verweisen, ein literarisches Experiment, das man selbst zusammensetzen muss. Es ist ein Buch, das die Liebe zum Kulturgut, zum anfassbaren und mit allen Sinnen wahrnehmenden haptischen Buch verkörpert wie kein anderes.

Hört auch meine Podcastfolge zu genau diesem Roman.

J.J.Abrams und Doug Dorst: S.-Das Schiff des Theseus

Roman

Hardcover mit Schuber, 544Seiten

Kiepenheuer und Witsch, Köln 2015

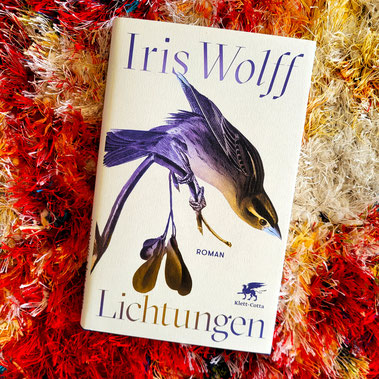

...liest gerade „Lichtungen“ von Iris Wolff

Endlich macht er sich auf.

In der Hand die Postkarte mit der vertrauten Handschrift:

Wann kommst du?

Maramureș, Rumänien. Hier wohnen Deutsche, Ungarn und Rumänen beisammen. Man ist miteinander verwandt und beäugt sich trotzdem wachsam.

An ebendiesem Ort lernen sich Kato und Lev kennen, eine Außenseiterin und ein Bettlägeriger. Aus der anfänglichen Abneigung entsteht mit den Jahren ein eisernes Band der Freundschaft, vielleicht auch der Liebe. Sie verbringen immer mehr Zeit zusammen und wachsen aneinander. Dabei könnten sie unterschiedlicher nicht sein: sie sehnt sich aus der Enge hinaus, er hängt an der Heimat. Doch sie müssen aufpassen, denn überall lauern die Spitzel des Ceaușescu Regimes. Als schließlich der eiserne Vorhang fällt, verlässt Kato das Land, um ihr Glück in der Ferne zu suchen. Lev bleibt allein zurück und verliert erneut eine Person, die er liebt.

Wie bereits in ihrem Roman „Die Unschärfe der Welt“ spielt die Geschichte hauptsächlich in Rumänien, einem Vielvölkerstaat, indem verschiedene Sprachen und Bräuche herrschen. In leisen Tönen zeichnet der Roman die Schwere des Alltags nach, das gegenseitige Misstrauen und die Härte der Diktatur, besonders zeichnet den Roman aber die Erzählstruktur aus. Entgegen dem Voranschreiten der Zeit erzählt Wolff die Geschichte rückwärts, beginnt in der Gegenwart und endet 30 Jahre zuvor. Auf diese Weise wird die Beziehung von Lev und Kato wie eine Zwiebel gehäutet, bis aufgedeckt wird, was die beiden antreibt und ängstigt, was sie entzweit und verbindet.

Doch nicht nur die Geschichte schreitet zurück, auch die Grenzen der Freiheit werden enger. Mit jedem Kapitel zieht sich die Schlinge der Diktatur fester um ihre Hälse zu. Aber sind sie zu Beginn wirklich frei?

„Man ist, einmal gegangen, immer ein Gehender.“

Wolffs Erzählstil ist leise und poetisch, spielt mit Details und Leerstellen. Ich liebe ihren Stil, dieses Mal allerdings konnte mich der Roman nicht so begeistern wie sein Vorgänger. Das lag vor allem an der etwas schleppenden Geschichte und dem Willen, jedem Absatz am Ende eine Pointe zu verleihen.

Dennoch großartige Literatur.

Iris Wolff: Lichtungen

Roman

Hardcover, 256 Seiten

Klett Cotta, 2024

Folge 10: LetteraTour meets Marius Müller

TROUBLES von James Gordon Farrell.

...liest gerade „Minihorror“ von Barbi Marković

Mini und Miki leben in Wien und ihre Namen lassen unweigerlich an Entenhausen denken, an eine Wohlfühloase, an etwas Putziges und Süßes.

Doch hier erhält man nichts davon. Hier gibt es die knallharte Realität – den Horror des Alltags!

Mini und Miki, die gebürtige Serbin und der aus einem Dorf stammende Österreicher, versuchen das Leben zu meistern – und scheitern daran. Denn in ihre Seite hat sich der Frust des Alltags verbissen, der sich in skurrilen Geschichten ihres Lebens zeigt, Geschichten, die zwischen Komik, Horror und Blödsinn changieren, episodenhaft und kurios.

Die Szenen wissen zu unterhalten, der Humor, der aus dem Geschehen trieft, ist witzig und scharf. Zudem werfen die Erlebnisse eine Palette an gesellschaftsrelevanten Themen auf, die von Selbstoptimierungswahn bis hin zu Rassismus reichen. Mit viel Biss wirft Markovic die beiden in alltägliche Situationen, die für die meisten allein schon Horror bedeuten, darunter Familienbesuche, Arbeits- und Großstadtleben und dieses allzu moderne Streben nach Perfektionismus. Alles muss immer perfekt sein, alles muss richtig sein in unserer schönen neuen Welt. Um dies auf die Spitze zu treiben, driften die Alltagssituationen, die hier durchleuchtet und entlarvt werden, stets an einer Stelle in etwas Grauenhaftes ab. Denn hier gibt es keine Wohlfühlmomente wie in Entenhausen, hier gibt es Monster, hier gibt es Streit und Tränen, hier gibt es Verletzte und manchmal auch Tote.

Für mich war es eine amüsante Unterhaltung, etwas Außergewöhnliches, Durchgeknalltes, Witziges, als läse man einen Comic ohne Zeichnungen, denn immer wieder gibt es Einschübe, die an Zeichentrick erinnern. Das ist Popliteratur. Das ist modern. Das ist witzig. Ob das allerdings auch wirklich preiswürdig ist? Das Buch erhielt den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse. Für mich stellt dieses Werk eher ein Stück Kleinkunst dar, das wahrscheinlich so oder so ähnlich in vielen kleinen Verlagen oder gar im Selfpublishing ihren Platz findet.

Dennoch: Für alle, die wirklich mal etwas anderes lesen wollen, greift zu und taucht in den Minihorror des Lebens ab!

Barbi Marković:

Minihorror

Roman

Hardcover, 192 Seiten

Residenz Verlag, 2024

Der unbekannte Retter der deutschen Literatur - "Marseille 1940" von Uwe Wittstock

Auf den Spuren Varian Frys und der deutschen Literatur

LE DÉSASTRE

Es ist 1940. Seit einem Jahr überfällt Deutschland seine Nachbarn und bringt Tod und Zerstörung. Nach Teilen der Tschechoslowakei, die sich die Deutschen einverleibt haben, nach Polen, Norwegen und Dänemark, die sie überrannten, haben sie es nun auf Frankreich abgesehen. Die Panzer rollen bereits durch Belgien, unaufhaltbar, unbezwingbar. Nichts und niemand scheint sie stoppen zu können.

Die Grande Nation bereitet sich panisch auf den Angriff vor, doch auch sie haben der Übermacht aus Deutschland nichts entgegenzusetzen. Bei Dünkirchen werden schließlich hunderttausende eingekesselte französische und britische Soldaten in einer beispiellosen Aktion über den Kanal gesetzt und gerettet. 80.000 weitere Soldaten hingegen gehen in Gefangenschaft. In nur wenigen Wochen kapituliert das stolze Land, dessen Grenzen nur 25 Jahre zuvor in unbarmherzigen Stellungskriegen jahrelang verteidigt wurden. Später wird man von den deutschen Blitzkriegen reden, aus französischer Sicht von le désastre. Marschall Pétain schließt ein Friedensabkommen mit dem Deutschen Reich und darf im Süden unter diktatorischer Vollmacht herrschen, allerdings immer den Deutschen und ihren neuen Gesetzen verpflichtet.

DAS WHO IST WHO DER DEUTSCHEN LITERATUR

...hört gerade Alex Capus zu

Einer schönen Tradition folgend war der schweizerische Autor gestern mal wieder zu Gast in Freiburg und stellte sein neues Buch "Das kleine Haus am Sonnenhang" vor. Kein Wunder also, dass alle Plätze in der Buchhandlung Rombach restlos belegt waren und sich schon vor Einlass eine Menschentraube eingefunden hatte, über die der Autor selbst staunen musste.

Dabei las er keine einzige Zeile, sondern erzählte die Geschichte seines Aufenthalts in Piemont völlig frei. Das kleine Haus am Sonnenhang hatte er nach dem Studium für wenig Geld erworben und zog sich nun dahin zurück, um seinen ersten Roman zu schreiben. Zwar liebte er die Abgeschiedenheit seines Hauses, doch sehnte er sich manches Mal nach Geselligkeit und fuhr ins Dorf hinunter. Was er dort erleben sollte, stellt den Kern seiner Erzählung und seiner Reflexionen dar, die er nun 30 Jahre später festgehalten hat.

Gebannt lauschten die Zuhörer seinen Worten, denn Alex Capus erzählt wie nur wenige andere. So unterhaltsam und humorvoll, dabei plastisch und bunt, mit vielen Anekdoten und Abschweifungen, Lebensbetrachtungen und Selbstreferenzialität, dass es eine wahre Freude ist, ihm zuzuhören. Immer wieder aufs Neue.

Highlights der Leipziger Buchmesse

Und wie schon in Frankfurt war auch das sehr aufregend und spannend, aber auch fordernd und anstrengend.

Hier ein paar harte Fake News:

1) zu Fuß zurückgelegte Kilometer: 137

2) gelauschten Lesungen: 63

3) wunderbare Begegnungen: 89

4) widerwillige Begegnungen: 1,5

5) Minuten in der Warteschlange am Einlass: 0 (Yeah Presseausweis!)

6) Minuten in der Warteschlange für Essen, Trinken, Toilette: 261

7) Selfies mit verkleideten Comic Con Besuchern: 1495

8) getrunkenen Alkohol in Litern: 6,35

9) zugeführte Kopfschmerztabletten: 7

Dazu ein paar Höhepunkte als Fotos:

1) Meine Messeausbeute

2) Die Preisverleihung des Leipziger Buchpreises

3) Die Gewinner des Buchpreises im Gespräch

4) Iris Wolff stellt ihren Roman "Lichtungen" vor - als Freiburger natürlich ein ganz besonderes Highlight!

5) Elias Hirschl über KI, Bots und ChatGPT in seinem Roman "Content"

6) Der ewige Denis Scheck und seine Bestenliste

7) Es leben die Unabhängigen

8) Deniz Ohde stellt ihren Roman "Ich stelle mich schlafend" vor

9) Ein Abend im renommierten Literaturinstitut

Merci beaucoup et au revoir à Frankfurt!

...hört gerade Jan Wagner zu

Jan Wagner ist ein Ausnahmedichter, dessen Name selbst Lyrikunkundigen ein Begriff ist, gewann er doch nicht nur den Leipziger Buchpreis 2015, sondern 2017 auch den Georg-Büchner-Preis, den renommiertesten Literaturpreis Deutschlands.

In seinen Gedichten findet man etliche Resonanzen, Verweise und Zitate aus der Weltliteratur, doch stellt er sie niemals zur Schau, sondern spielt in einzigartiger Weise mit ihnen. So setzt er den Blick auf die vermeintlich banalen und prosaischen Gegenstände des Lebens, um in ihnen das Bedeutsame zu finden. Mit einem Kinderblick, der in allem etwas Großartiges sieht, schaut er auf die Dinge, die uns umgeben, und macht sie durch die klanglichen Mittel der Sprache zur Besonderheit. Auf diese Weise stellen sich sogar metaphysische Fragen beim Betrachten eines Teebeutels oder eines weggeworfenen Taschentuchs.

Es sind die Kleinigkeiten, die Wagner ins Licht rückt, Streichhölzer und Brombeeren, Autoreifen und Seifen, um in ihnen die großen Begriffe des Lebens zu spiegeln. Denn die Welt begreife man erst durch Vergleiche und in seinen Gedichten entstünden Vergleiche durch Sprache, Bilder, Metaphern und Reime.

Ein ganz besonderer Abend, der einen dazu aufforderte, sich mal wieder Zeit zu nehmen, um die kleinen Dingen im Leben zu entdecken, zu schätzen und in ihnen die Freude, Freiheit und Liebe des Lebens zu finden.

Folge 9: LetteraTour meets Sandra Falke

LAPVONA von Ottessa Moshfegh.

...liest gerade „Der große Gopnik“ von Viktor Jerofejew

Dieser Kleinkriminelle stand aus dem zerfallenen Großreich der UdSSR auf und machte sich mit seinen Freunden Land und Leute Untertan. Dabei scheuten sie vor nichts zurück, beseitigten alle, die gegen sie waren, und entfesselten Krieg auf Krieg, während der Westen wegen seiner eigennützigen Motive nur tatenlos zusah.

„Das sind sie – die Jungs aus dem Hinterhof, die jetzt in Palästen auf den Sperlingsbergen mit Panoramablick auf Moskau residieren.“

Selbst vor dem Großen Gopnik geflüchtet, spürt Viktor Jerofejew in seinem autofiktionalen Text nicht nur seinem Leben, sondern vor allem dem Wesen Russlands nach, seiner Kultur als auch seinem Größenwahn. Mit böser Zunge und scharfer Feder seziert er die Gesellschaft, in der es ein Gopnik bis an die Spitze des Staates geschafft hat, stellt die Macht und Gewalt bloß, die Russland beherrscht und entwirft ein desaströses Bild seines Vaterlandes, dessen Chaos der Übergangsjahre sich einer zunutze machte: ein aufstrebender Hinterhofjunge, der seinem Idol nacheifert und das Stalinovirus durch seine Propagandamaschine unters Volk bringt.

Und immer wieder steht der 24.2. im Mittelpunkt, die Fassungslosigkeit darüber, dass man die eigenen Verwandten angreift und tötet. Es ist die Seele Russlands, die Jerofejew hier erkundet, dieser Komplex der Überlegenheit, an die man glaubt und die auf eigenartige Weise nur den jahrhundertealten Minderwertigkeitskomplex überspielt, an dem die russische Seele leidet.

„Der große Gopnik“ ist ein schwieriger Text. Er ist verstörend und undurchsichtig, aber auch verrückt und humorvoll, oft in einer teils sehr derben Sprache. Dabei ist er aber vor allem eines: eine Abrechnung mit dem Großen Gopnik und dem russischen Nationalismus.

Viktor

Jerofejew: Der große Gopnik

Roman

Hardcover, 614 Seiten

Matthes & Seitz, 2023

...hört gerade Michael Köhlmeier zu

Im Jahre 1922 verschickte die entstehende UdSSR hunderte Menschen per Schiff und verwies sie des Landes. Trotzki nannte es einen Akt der Humanität, da man den Personen zwar nichts vorwerfen könne, sie wegen ihrer Art und Intelligenz aber verdächtig seien und man sie deswegen mit Sicherheit später erschießen müsse. Auf diesen real existierten Philosophenschiffen lässt Köhlmeier schließlich einen älteren Mann an Bord gehen, einen Mann, der nur noch im Rollstuhl sitzen kann, einen Mann, der schwer gezeichnet ist vom Leben. Einen Mann namens Lenin.

"Was wäre, wenn...?" ist wohl die Formel eines jeden Schriftstellers. Doch Köhlmeier geht sogar noch einen Schritt weiter und sieht im Konkunktiv die wohl größte Errungenschaft des Menschen. Sich etwas vorzustellen, was nicht ist, etwas zu erfinden, was nicht gefunden werden kann, ist wohl des Menschen bedeutendste Leistung.

Und so gibt er auch eine klare Antwort auf die Frage nach der Autofiktionalität seines Werkes. Denn diese sei nur eine neumodische Bezeichung der Literaturkritik für etwas, was es immer schon gegeben habe. Denn wer schreibe nicht autofiktional, dh wer verarbeite nicht Erlebtes in seinen Werken und paare es mit Fiktion? Schon Goethe schrieb "Dichtung und Wahrheit" oder Moritz "Anton Reiser".

Natürlich weist der Roman auch Bezüge zu aktuellen Geschehnissen auf, ist es doch immer die Intelligenzija, die als erste in Diktaturen des Landes verwiesen, verfolgt oder getötet wird. Die politischen Umständen seien für Köhlmeier jedoch zweitrangig, im Vordergrund stehe bei ihm immer der Mensch und dessen Beweggründe. Er wolle die ganze Bandbreite des Menschseins abbilden und damit zeigen, wie der Mensch ist, und nicht, wie er sein soll. Erzählen sehe er als Akt der Empathie und nicht als politische Agenda.